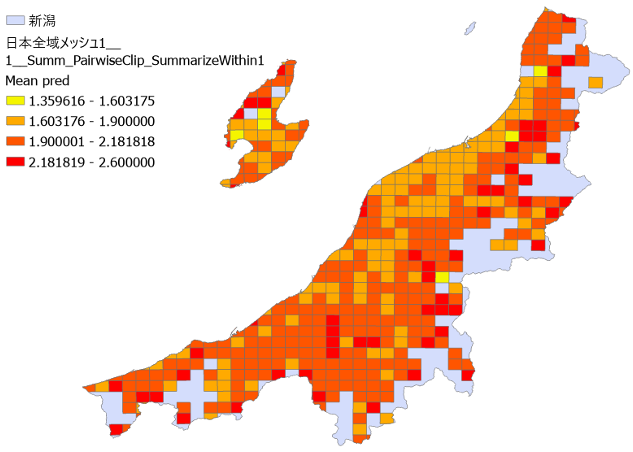

混和材を用いたセメント硬化体の屈曲度評価

およびシミュレーション

藤田直樹

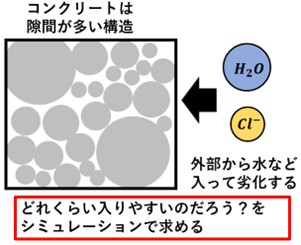

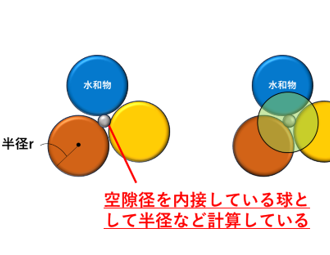

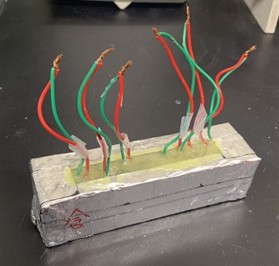

コンクリートは時間とともに劣化するので、補修工事をする必要があるのですが、コンクリートは環境やどんな材料を使うかによって劣化の具合がとても異なります。現在もたくさんのコンクリート構造物がある中、新しく構造物を作ると、すべての構造物の劣化の具合を確認していくのは大変です。そのため、あらかじめ劣化を予測することができないか研究をしています。中でも、コンクリートの材料の1つである混和材に着目し、混和材を用いた場合と用いない場合のコンクリートの内部の構造、特に屈曲度という、内部に劣化の原因となるものがどれくらい入りやすいかを示す値をシミュレーションで求める研究をしています。